몇년 전부터 폐비닐이나 폐플라스틱을 chemical recycling차원에서 열분해를 통해 재생유를 만드는 공장이 전국적으로 많이 설치되어 왔지만, 대부분이 영세 중소기업에서 운영 및 열악한 환경에서 운전이 되어 안전이나 환경에 대한 issue사항들이 많이 대두되어 왔고, 크고 작은 사고로 이어지고 있다.

용어 정의

열분해 재생유

고분자 폐기물을 처리하는 방식의 하나로, 플라스틱 등의 폐기물을 열분해함으로써 생성되는 연료유를 말한다.

재생유 열분해공정

고분자와 같이 분자량이 높은 물질을 환원성 분위기에서 열을 가함으로써 분자량이 낮은 물질로 분해시켜 회수할 수 있는 공정 과정으로, 열분해를 통한 유화 기술은 반응 온도와 시간, 반응용기, 기기운전방식, 촉매의 사용여부 등의 조건에 따라 달라지는데, 반응 온도 350 ~ 450 ℃의 액화 공정을 통해 재생유를 얻을 수 있다.

폐가스

폴리프로필렌(P.P)과 폴리에틸렌(P.E) 등의 고분자 가열 시 분해되어 발생하는 탄화 수소계의 물질로써, 대부분 생성되는 액상생성물(C6 ~ C130) 외에 소량 발생하는 기상생성물(C1 ~ C5)이다.

사고개요

2020년 7월 ○○○사업장의 폐기물 재활용 작업장에서 재해자 3명이 재생유 생산을 위하여 열 분해로(2호기)에 재활용 폐기물을 투입할 목적으로 뚜껑을 개방하는 순간 가스냄새와 함께 화재·폭연으로 작업장 내에 있던 작업자 3명이 화상을 입은 사고이다.

사고 발생 열분해로(2호기, 오른쪽)

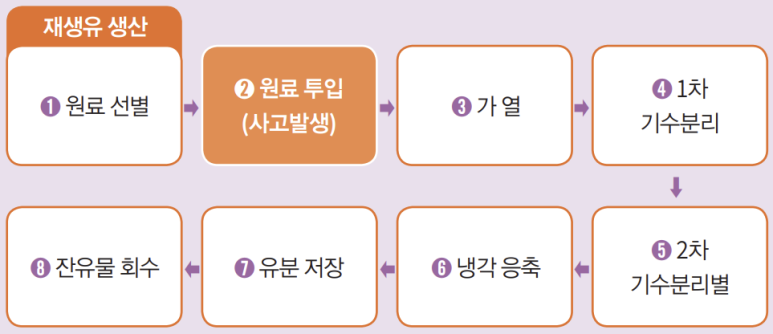

재생유 열분해공정

사고가 발생한 재생유 열분해공정은 폐기물(알루미늄 파우치 필름 등)을 열분해로에서 열분해 (pyrolysis)하여 유분과 알루미늄 성분을 회수하는 공정이다. 2018년 1월경 설비를 중국에서 수입하였으나 제작사 자체문제로 2019년 11월경 설비 설치가 완료되었다. 설비 설치 후에도 공정이 안정화되지 않아 설비개선작업이 장기간 진행되어 정상적인 조업이 이루어지지 않았으며, 사고 발생일 이전 기간에 개선작업이 마무리됨에 따라 운전조건 획득을 위한 시험가동만 실시한 상태였다. 사업 개시 이후 설비 및 시공사의 잦은 교체 등과 주원료인 폐기물의 특성으로 인해 설비 관련 자료 및 물질 관련 자료(물리화학적 특성)를 파악하는데 어려움이 있었다.

재생유 열분해공정 개략도

사고 발생 물질

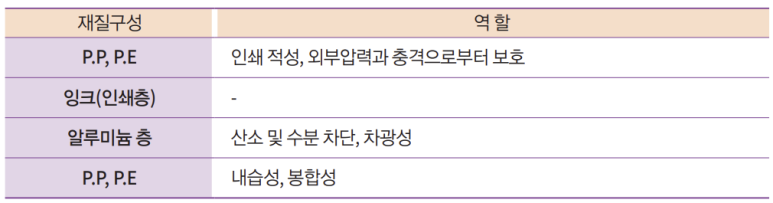

폐알루미늄 파우치 필름

폐알루미늄 파우치 필름은 얇은 알루미늄 박판에 고분자물질을 도포하여 층(layer)을 이루도록 제작하거나 고분자 필름에 알루미늄을 증착한 것으로, 분리막 및 각종 포장용으로 많이 사용되는 물질이다. 원료로 사용하는 필름은 폐기물 중에서 분류·수거하여 사용하므로 단일물질로 특정할 수는 없으나, 일반적으로 유통되는 제품의 구성을 보면 알루미늄, 고분자 물질(주로 P.E나 P.P)로 구성되어 있다고 알려져 있다.

알루미늄 포장재의 구성(식품의약품안전처)

알루미늄층 적층 모형

열분해 발생물질

원료물질 중 고분자는 가열시 분해되어 다양한 탄화수소로 분해되는 것으로 알려져 있다. 관련 연구에 따르면 폴리프로필렌(P.P)과 폴리에틸렌(P.E)의 경우 대부분이 액상생성물(C6 ~ C130)을 생성하고, 기상생성물(C1 ~ C5)도 소량 발생하는 것으로 알려져 있다.

열분해를 통해 발생되는 기상생성물이 누출되어 점화원과 접촉할 경우 화재·폭연·폭발 등을 유도할 수 있었을 것으로 추정됨에 따라, 이번 사고는 기상생성물이 외부로 누출되면서 점화원과 접촉하여 발생한 화재로 추정된다.

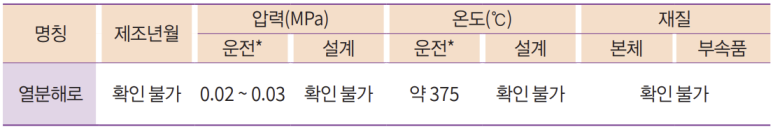

사고 발생 설비

열분해로

해당 설비는 중국으로부터 수입한 설비임에 따라 정확한 명세에 대한 확인이 어려움.

사고발생 열분해로 주요사양

* 운전 압력 및 온도는 실제 공정 운전조건임.

사고 발생 공정(재생유 열분해공정)

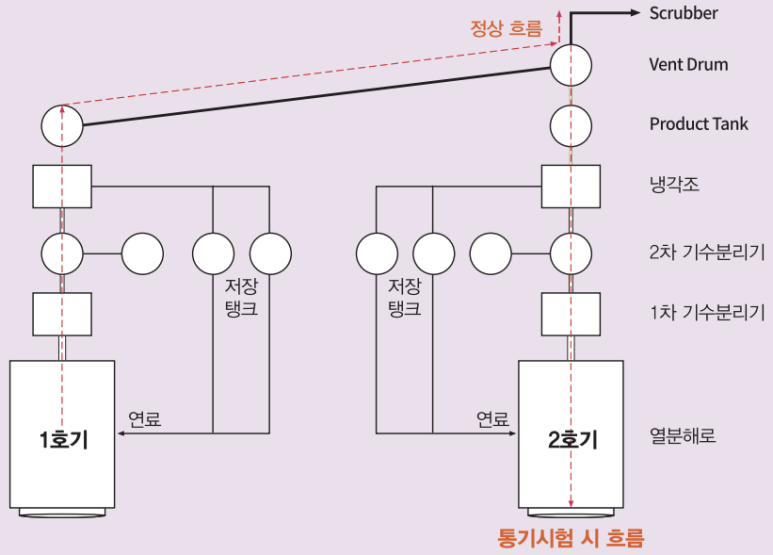

재생유 열분해공정 계통도

열분해로 기상유분(가스) 흐름도

재생유 열분해공정 설명

공정특성과 운전조건에 적합한 플라스틱류 선별 단계를 통해 주원료인 알루미늄 파우치 폐기물 (주성분 : 알루미늄, 폴리에틸렌 수지)을 선별한 후 약 5 ton(1회 투입량)의 원료를 열분해로에 투입한다. 열분해로를 회전시키면서 로의 하단에 설치된 버너를 작동시켜 운전조건(압력 약 0.02 ~ 0.03 MPa, 온도 약 375 ℃)을 맞춘 후 7 ~ 8시간을 가열한다.

1차 기수분리를 통해 열분해로에서 생성된 분해가스 중 고비점 성분과 탄화유분 등 타르 성분을 중력에 의한 침강 방법으로 분리하여 정제시키며, 정제된 분해가스는 2차 기수분리를 통해 추가로 정제시킨다. 냉각조를 거치면서 응축된 고온의 분해가스 유분은 액상으로 회수되어 제품 저장탱크에 저장되고, 응축되지 않은 유분은 기상으로 회수되어 열분해로 버너의 연료로 투입되고 일부는 벤트 배관과 연결된 환경 처리설비를 통해 처리됨

유분 회수 후 열분해로 내부에 잔류하고 있는 알루미늄 잔유물에 대한 회수는 현장 작업자에 의해 수작업으로 이루어진다.

사고 원인 분석

열분해로 내부 잔류 폐가스(인화성 가스) 누출

재해공정의 설비개선 작업이 완료된 후 배관의 정상유통 여부를 확인하기 위해 통기시험을 시행 하였다. 통기시험은 사고발생 전일인 7월 △△일에 시행되었으며, 시험 가동 중이던 열분해로 (1호기)의 배기가스를 열분해로(2호기)로 이송시킨 후 덮개에 설치된 노즐에서 가스의 분출을 확인하였다(열분해로 2기는 공정말단의 배기관을 동일 벤트드럼에 연결하여 폐가스를 환경처리 설비로 배기하도록 구성되어있어 이러한 방법으로 통기시험이 가능함).

통기시험 후 공정 내에 잔류한 폐가스를 제거하는 작업은 별도로 시행하지 않았으며, 2호기 배기관 밸브의 열림/닫힘 상태도 파악되지 않은 상태였다. 그리고, 2호기 배기관의 밸브가 열림 상태로 유지되었더라도 열분해로(2호기)의 덮개가 닫혀있었으므로 배기상태가 불량하였을 것으로 판단됨에 따라 통기시험에 사용된 폐가스가 제거되지 않고 열분해로(2호기)에 잔류하였을 가능성이 매우 높을 것으로 추정된다.

사고 당시 열분해로(2호기) 덮개를 분리하자 가스냄새가 났으며, 1호기 쪽에서 착화되어 벤트 배관 및 벤트 드럼(Vent Drum)을 거쳐 2호기로 전파된 후 화재가 확대된 점으로 보아 2호기 원료 투입구가 누설부위로 추정된다.

사고 당시 운전상황을 보면, 건물 내부 측에 위치한 열분해로(1호기)는 16시 40분경부터 운전 중이었으며, 출입구 측에 위치한 열분해로(2호기)는 시운전을 위해 준비작업 중이었다. 따라서, 1호기 측에는 운전 시 발생하는 열기에 의해 상승기류가 형성되어 상부의 개구부와 출입구 상부 측으로 배출되고 출입구 하부 측으로 외부의 공기가 유입되는 대류현상이 발생했을 것으로 추정되며, 특히, 건물내부 바닥 쪽의 공기는 출입구로부터 열분해로(1호기)의 하부 쪽으로 이동하였을 것으로 추정된다.

따라서, 사고발생 전일(7월 △△일)에 시행된 배관 통기시험에 의해 열분해로(2호기)내부에는 인화성의 폐가스가 체류하고 있어 전면 덮개를 개방할 경우 원료 투입구를 통해 폐가스가 외부로 누출될 수 있었으며, 누출된 가스는 비중이 커 바닥으로 쏟아지고 공기의 흐름에 의해 2호기 측에서 1호기 측으로 이동하였을 것으로 추정된다.

작업장내부 기류의 흐름방향 추정(왼쪽 : 1호기, 오른쪽 : 2호기)

불꽃(나화) 또는 기타 에너지원에 의한 착화 가능성

사고가 발생한 열분해로는 연소부가 설치된 외부케이스와 내부의 회전하는 로(Furnace)로 구성되어 있다. 열분해로 하부에 설치된 버너에서 발생한 고온의 연소가스는 상부의 회전로를 가열한 후 배기덕트를 통해 외부로 배출되는 구조이다. 내부는 약간의 음압이 형성되어 있어 개구부 등을 통해 외기가 내부로 유입될 수 있으며, 실제 현장 조사 시 확인한 결과 열분해로 하부에 다수의 개구부가 있는 것으로 확인되었다. 따라서, 외부의 가연성 혼합기가 내부로 유입될 경우 버너의 불꽃과 접촉하여 착화 후 외부로 전파될 수 있었을 것으로 추정된다.

사고 당시 열분해로 주변에서 스파크가 발생할 수 있는 작업이 없어 금속 충격에 의한 착화 가능성은 낮을 것으로 추정된다. 전기스위치 등 스파크가 발생될 수 있는 전기 설비가 화재발생 지점과 상당히 이격되어 있고, 화재현장 인근에 설치된 연소공기 송풍기 등에서 착화의 증거를 관찰할 수 없어 착화원의 가능성은 높지 않았을 것으로 추정되나 완전히 배제할 수는 없다. 습도가 높은 계절적 특징과 설비의 운전온도(375 ℃) 등을 고려하면 정전기와 고온표면에 의한 착화 가능성은 낮을 것으로 추정된다.

열분해로 하부의 개구부

* 내부가 연소실이므로 폐가스의 상승효과로 인해 음압이 형성되면서 외기를 흡입하는 효과가 있음.

결론

이번 사고의 경우, 사고 발생 형태, 사고 발생 공정 조건, 사고 발생 물질 등을 검토한 결과, 열분해로 내부에 체류하고 있던 인화성 가스(C1 ~ C5)가 외부로 누출되어 공기의 흐름을 따라 열분해로 (1호기) 쪽으로 이동 및 하부 개구부를 통해 내부로 유입되어 연소 불꽃과 만나 착화되었고, 이 화염이 열분해로(2호기)로 전파되면서 화재와 폭연이 발생한 것으로 분석된다.

사고발생 원인

열분해로에서 발생한 인화성 가스를 제거하지 않음

사고발생 공정은 폐알루미늄 파우치 필름을 열분해하는 공정으로 공정 내에는 액상물질 뿐만 아니라 기상물질도 존재하므로 기체 상태의 물질이 누출 후 점화원과 접촉할 경우 화재·폭연·폭발 등을 유도할 수 있다.

통기시험 후 공정 내에 잔류하고 있는 폐가스(인화성 가스)를 제거하는 작업은 별도로 시행하지 않았으며, 2호기 배기관 밸브의 열림/닫힘 상태도 파악되지 않았다. 그리고 2호기 배기관의 밸브가 열림 상태로 유지되었더라도 열분해로(2호기)의 덮개가 닫혀있었으므로 배기상태가 불량하였을 것으로 판단된다. 그럼에도 불구하고, 열분해로 내부에서 발생한 폐가스를 제거하지 않고 외부로 누출되도록 운전하여 결국 점화원에 의한 화재 및 폭발사고가 발생하였다.

가스 감지 및 경보장치 미설치

설비 개선 작업이 완료된 후 배관의 정상유통 여부를 확인하기 위해 통기시험을 시행하였다. 통기 시험은 사고발생 전날 시행되었으며, 시험 가동 중이던 열분해로(1호기)의 배기가스를 열분해로 (2호기)로 이송시킨 후 덮개에 설치된 노즐에서 가스의 분출을 확인하였다. 그러나, 공정 내에 잔류하고 있는 가스를 감지하고 경보할 수 있는 장치가 설치되지 않아 작업 공간 내 화재·폭발이 발생할 수 있는 이상 상태인지 여부를 사전에 확인할 수 없는 상황에서 시험을 실시하여 사고가 발생하였다.

신규설비에 대한 공정 위험성 검토 미흡

신규 설비 설치 시에는 설비 구조, 운전방법, 사용물질이 가지고 있는 유해·위험요인을 파악하여 부상 및 질병으로 이어지지 않도록 위험성평가를 철저히 실시하여야 하며, 특히 금번 사고와 같은 폐기물 재활용 작업장에서는 위험성평가는 더욱 더 중요하다. 이러한 신규 설비를 제작하면서도 인화성 가스에 의한 화재·폭발의 위험성에 대한 검토가 전혀 이루어지지 않았다.

동종사고 예방대책

열분해로에서 발생한 인화성 가스 사전 제거

사고가 발생한 열분해로는 재활용 폐기물 열분해 시 발생하는 인화성 가스가 열분해로 외부로 누출될 수 있는 구조이며, 이 경우 인화성 가스가 누출되어 점화원에 의한 화재·폭발 위험성이 상당히 높다. 통기시험 후에는 공정 내에 폐가스가 잔류되지 않도록 불활성 가스를 사용하여 내부 공기를 사전에 치환(Purge)하는 등의 조치가 필요하다. 따라서, 이러한 사전 조치를 포함한 열분해 과정 중 발생할 수 있는 인화성 가스를 사전에 제거하는 안전작업절차를 수립하여야 한다.

가스 감지 및 경보장치 설치

배관의 건전성을 확인할 수 있는 시험인 통기시험 실시 후 공정 내에 잔류하고 있는 폐가스를 감지하고 경보할 수 있는 가스누출감지경보기 등의 설치가 필요하며, 폐가스를 감지할 경우에는 통풍· 환기 등의 조치를 실시하여야 한다

신규 설비에 대한 공정 위험성 검토

신규 설비 설치 시에는 설비 구조, 운전방법, 사용물질이 가지고 있는 유해ㆍ위험요인을 파악하여 부상 및 질병으로 이어지지 않도록 위험성평가를 철저히 실시하여야 한다. 특히, 금번 사고와 같이 국내에서 폐기물을 재활용하는 사업장에서는 화재·폭발의 위험성에 대한 평가가 더욱 더 중요하다.

사고로부터 얻은 교훈

공정 내 위험물질 미인지는 사고의 원인이다!

이번 사고는 열분해 시 발생할 수 있는 폐가스의 물리적 위험성에 대하여 제대로 인지하지 못하면서 시작되었다. 사업주는 기본적으로 공정에서 제조, 취급, 저장하는 모든 유해·위험물질 및 운전 중에 발생할 수 있는 유해·위험한 물질의 위험성을 파악하고 있어야 한다. 물질에 대한 위험성을 파악한 후 제거하는 것이 사고를 방지하고 피해를 줄이는 가장 첫 번째 방법이라 할 수 있다.

점검, 정비 없는 화학설비의 사용은 사고의 원인이다!

이번 사고는 설비 설치 후 공정이 안정화되지 않아 설비 개선작업이 장기간 진행되어 정상적인 조업이 이루어지지 않고 시험 가동 중인 상태에서 발생하였다. 모든 화학설비는 공정 시운전 과정 중 화재·폭발의 위험이 발생할 수 있으며, 이런 위험은 화학 설비의 주기적인 점검, 정비를 통해 발견하고 제거할 수 있다. 화학설비의 점검, 정비를 수행하기 위해서는 화학설비의 이상 상황을 유발할 수 있는 안전적 측면의 위험과 경제적 측면의 위험을 모두 고려하여 관리하여야 한다. 이러한 화학설비의 점검, 정비, 기록관리 활동을 통해 화학설비의 현재 위험 상태를 파악하고 위험에 미리 대응하는 것이 사고예방의 방법이라 할 수 있다.

법은 최소한의 요구 사항이고, 위험성평가는 필수사항이다!

「산업안전보건법」과 동법 시행령, 시행규칙 및 산업안전보건기준에 관한 규칙에서 요구하는 안전보건 수칙은 작업자의 안전보건을 지키기 위한 최소한의 요건임을 인지하고 법에서 요구하는 안전수칙은 필히 준수하여야 한다. 위험성 평가는 정상적인 공정 가동 중에 발생 가능한 공정 위험성평가와, 일상 작업과 정기보수 작업 등 모든 작업에 대한 위험성을 도출해내는 작업 위험성평가로 구분할 수 있다. 특히, 작업 위험성평가의 경우 작업 내용에 치중해 물질의 위험성에 대해서는 소홀히 하는 경우가 있을 수 있으므로 다양한 관점에서 위험성을 검토하여야 한다.

'사고사례' 카테고리의 다른 글

| 화학사고 사례연구-생산절차 미준수로 인한 반응폭주 사고-KOSHA (0) | 2025.05.01 |

|---|---|

| 보일러 연료유 저장탱크 보수작업 중 폭발 사고사례 (KOSHA-MIA-전북-2105) (0) | 2025.04.30 |

| 분진 화재·폭발 사고 저감 방안 - KOSHA (0) | 2025.04.13 |

| 저장탱크 폭발사고 분석-KOSHA (0) | 2025.04.13 |

| 폴리에틸렌 반응기 폭발·화재(CCPS) - KOSHA (0) | 2025.04.08 |